ぬん

ぬんこんにちは

ミニマリスト ぬん です

ミニマリストを目指す過程で学んだ

少ないモノで、心地よく暮らすヒントをお届けしています。

はじめに:育休を取る前に「税金のこと」が心配だった

正直、私も最初はよくわかっていませんでした。

「育休に入ったら収入が減るのに、税金ってどうなるんだろう?」

「住民税とか社会保険って払わないといけないの?」

そんな疑問をもったのは、私が8ヶ月間の育休を取ることを決めたとき。

この記事では、これから育休を取る男性に向けて、

実際に払う必要がある税金と、翌年の住民税がどう変わるのかをわかりやすくまとめました。

育休中でも払う必要がある税金とは?

育休に入ると会社からの給与はストップ。

でも、「育休中=税金ゼロ」ではありません。

実際に支払いが発生するモノ、免除になるモノを整理しておきましょう。

| 税・保険 | 支払いの有無 | ポイント |

|---|---|---|

| 住民税 | 払う必要あり | 前年の所得に対して課税される |

| 所得税 | 基本的になし | 給与がないため発生しない |

| 社会保険料(健康保険・厚生年金) | 多くは免除 | 育休中は本人・会社とも免除 |

| 国民健康保険・国民年金 | 退職した場合のみ必要 | 会社員のままなら不要 |

なぜ育休中でも「住民税」は払わないといけないのか?

ポイントは「住民税は後払いの税金」だから。

たとえば私のケースで言うと、

- 2024年に働いた分の所得 → 2025年の住民税として課税されます。

- 2025年に育休に入る → 2026年の住民税は下がる。

つまり、いま払っている住民税は、育休に入る前の収入分。

だから「収入がないのに住民税が高い!」と感じても、

それは一時的な現象です。

翌年の住民税はどうなる?

翌年の住民税は、

前年度の所得が少ない(またはゼロ)ため、大きく下がります。

| 年 | 状況 | 翌年の住民税 |

|---|---|---|

| 2024年 | 通常勤務で収入あり | 翌年(2025年)の住民税は高め |

| 2025年 | 育休で収入なし | 翌年(2026年)の住民税はほぼゼロに近い |

つまり、来年は確実に住民税が軽くなるので、

「育休中の今年だけちょっときつい」と考えておくと安心です。

社会保険料は免除される?

ここはありがたいポイント。

会社員の場合、育児休業中は健康保険料と厚生年金保険料が本人・会社ともに免除されます。

ただし、免除になるには

→ 会社が「育児休業取得届」を年金事務所に提出していることが条件。

自分で申請するわけではありませんが、担当に確認しておくと安心です。

家賃補助や手当が止まるケースも

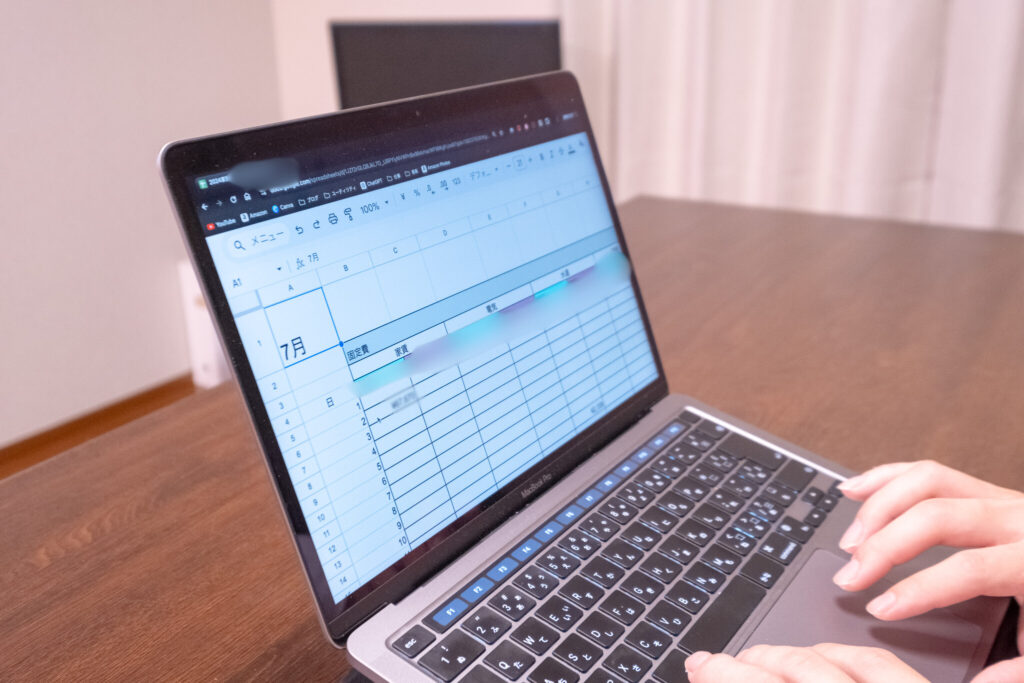

私の会社では、育休に入ったタイミングで家賃補助がなくなりました。

これは、給与の一部として支給されていた福利厚生が停止されるため。

見落としがちですが、これも実質的な支出増。

税金とは別に、「固定費の変化」として意識しておくと家計の見通しが立てやすいです。

来年の住民税が減ると考えると、今だけの負担だと思えるので安心ですが。

育休前にやっておくと安心なこと

- 住民税の納付書の時期を確認(会社→自宅に届くタイミング)

- 社会保険免除が適用されているか確認

- 家賃補助・通勤手当などの扱いをチェック

- 育休中の家計シミュレーションをしておく

特に①と②は見落としやすく、

「思ったより支出が多かった…」となりがちなので、早めの確認がおすすめです。

まとめ:育休中の税金は一時的。翌年はちゃんと軽くなる

- 育休中でも住民税は前年の所得で課税されるため支払いあり

- 社会保険料は免除になる(会社員の場合)

- 翌年の住民税は、育休中の所得が少ない分、ぐっと下がる

- 家賃補助などの福利厚生は停止されるケースが多い

私自身も最初は「住民税高!育休中にこんなに引かれるの?」と驚きましたが、

調べてみると “いま高いのは去年の収入分” と知って少し安心しました。

これから育休を取る男性には、焦らず、

長期的に見て家計を整えていってほしいなと思います。

コメント