ぬん

ぬんこんにちは

ミニマリスト ぬん です

ミニマリストを目指す過程で学んだ

少ないモノで、心地よく暮らすヒントをお届けしています。

32歳、内向型で仲介者タイプの私。

最近、育休を取得し、初めての赤ちゃんを迎えました。

妻は里帰り出産を選び、妻の実家は私の家から車で30分ほどの距離。

近いからこそ「ほぼ毎日会いに行けるし、サポートもできる」と思っていました。

しかし、実際に毎日通っていると、

少しずつ疲れがたまりはじめました。

もちろん、妻や赤ちゃんと過ごす時間はかけがえのないモノです。

それでも、内向型の私にとって「毎日外に出て人と関わる」ことは、

どんなに好きな相手でも少しずつエネルギーが削られていくもの。

今回は、そんな私の経験から学んだ

「無理せず続けられる里帰り期間の育休戦略」をお伝えします。

特に、同じように内向型のパパや、

自分のペースを大事にしたい方に参考になるはずです。

内向型パパが里帰り出産で疲れやすい理由

里帰り先が近くても、想像以上に消耗する理由があります。

1. 人との会話や外出でエネルギーを消耗しやすい

内向型の人は、人と会ったり話したりするだけでエネルギーを使います。

相手が義両親や親戚であっても例外ではありません。

外出することも、あまり得意ではない。

そして、人と話すときに気を使いすぎてしまう私にとっては、

じわじわエネルギーが消耗していったようです。

2. 自由な時間が少なくなった

今までは、自由な時間が多かった分の反動でしょうか。

自由な時間がなくなった感覚がありました。

今まで作れていた「余白」が自分の中で作れなくなってしまったようです。

子どもが生まれると生活リズムが劇的に変わります。

それは、頭では分かっていたのですが、

心が急なことでついていけなかったという感覚でした。

女性は、すぐに母になれるが

男性は、すぐに父になりきれない。

肌で感じました。

「今日は少し家でゆっくりしたい」という気持ちを押し殺す日が続くと、

心理的な圧迫感が出てきたようです。

3. 気をつかう場面が多い

義両親や親戚との会話、食事のタイミング、赤ちゃんのお世話の分担など、

小さな気配りが積み重なります。

また、生活環境も自分ではコントロールできる範囲が少ないです。

これらが毎日続くと、じわじわと疲れがたまってしまうのです。

私自身、最初はスケジュールを決めずに動いていたので、

知らないうちに消耗してしまいました。

妻の実家での生活の緊張感と、

寝る時間が不規則になるダブルパンチで、

ある日「なんだかしんどい…」と感じるようになったのです。

実家のサポートは思い切って頼る

里帰り出産の大きなメリットは、実家からのサポートが受けられることです。

パパにとってもママにとっても、これは本当にありがたいこと。

- 休養する時間を意図的に作れる

- 新生児の子育てに慣れるための「プレ期間」が持てる

- 健康的な朝ごはんや夜ご飯を妻が食べられる

これらは、産後の回復や育児のスタートダッシュに大きく影響します。

サポートしてもらえるなら、遠慮せず頼ってOKです。

また、パパは「ある程度任せてもいい」という気持ちを持つことも大切です。

すべて自分で抱え込まず、信頼して任せることで、

パパ自身も心身に余裕を持ちながら家族を支えることができます。

「自分たちだけでやりたい」という思いがしんどさを生むこともある

育休を取った当初、

私は「せっかくの育休だから、自分と妻で子育てをしたい」という思いが強くありました。

自分の家なら家事も最小限にできて、もっと楽に回せるはず。そう考えていたのです。

しかし、実際にやってみると想像以上に体力も気力も使います。

振り返ってみると、私は妻の気持ちを置き去りにしていたのかもしれません。

妻にとっては、実家のサポートがある安心感や、

不安をいろんな人と共有できる心強さがとても大切だったのです。

それに気づいたとき、自分の「こだわりの強さ」が

しんどさの原因の一つだったことがわかりました。

育児は「誰かに頼る」ことも含めてのチーム戦です。

自分たちだけで抱え込まず、信頼できる人に助けてもらうことで、

家族全員がより安心して過ごせる時間が増えていきます。

妻と共有した前提:「妻の体が第一」

この時期は、何よりも妻の体調が最優先。

出産直後の体は、回復に時間がかかります。

私はまず「妻の体の調子が第一」という前提で物事を考えることにしました。

私の役割は、主にこんな感じ

- 昼ごはんを作る

- おむつを交換する

- 沐浴をする

- 寝かしつけをする

- 母乳があまり出ない時にはミルクをあげる

赤ちゃん中心の生活になることで、今までのルーティンは大きく崩れます。

新生児の期間はなおのこと。

そんな中でパパができることは、

「妻が安心して休める時間」を確保してあげることだと思いました。

無理をしないための育休戦略

私が里帰り期間を乗り切るために実践した戦略は、以下の4つです。

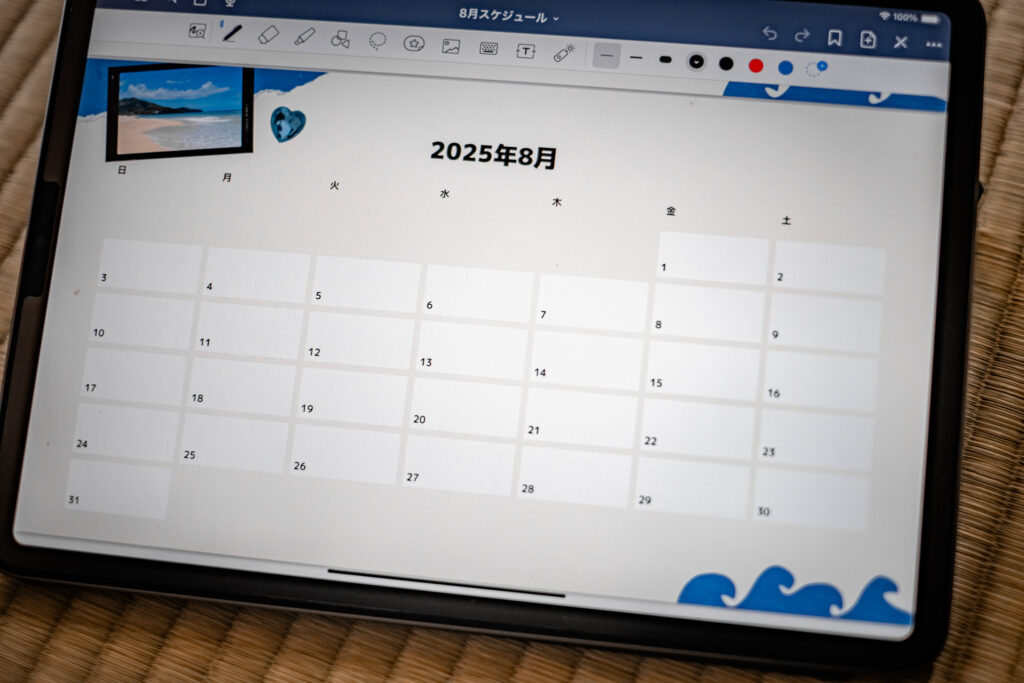

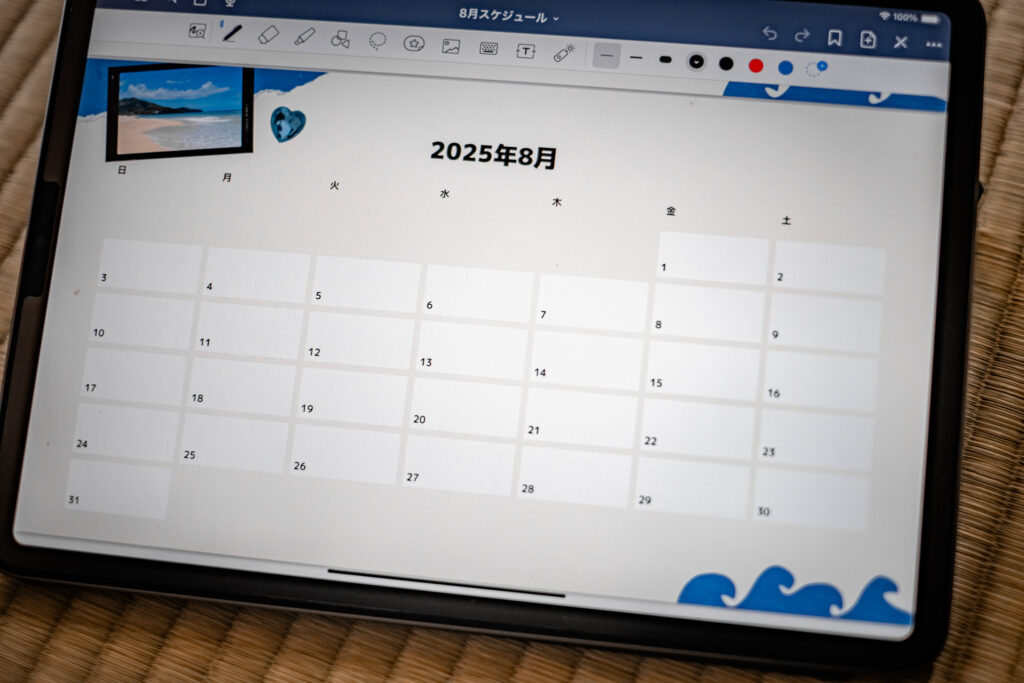

1. 行かない日をあらかじめ設定する

お義父さん・お義母さん・妻と私でスケジュールを相談しました。

事前に「この日は行かない日」と伝えることで、

余計な心配や誤解を防げます。

行かない=冷たいのではなく、

エネルギーを守るための大切な時間だと理解してもらうことが大事です。

私の場合は、連泊にならないように配慮してもらいました。

赤ちゃんの面倒は夜が大変なので

2交代制・もしくは3交代制で回せるといいですね。

2. 滞在時間を短くする

長居せず、必要なサポートや顔見せをしたら帰宅します。

「今日は○時まで」と先に決めておくと、自分も妻も安心できます。

朝9時ごろに実家にいき、夕方沐浴したら帰る。

そんな日を多く設定しました。

3. 自分の充電時間を確保する

帰宅後は、静かな部屋で読書をしたり、音楽を聴いたり、散歩をしたり。

自分のエネルギーが回復する習慣をセットにしましょう。

これは「贅沢」ではなく、

長期的に家族を支えるために必要な投資です。

運動不足になりがちなので、

睡眠をしっかり確保できたら、外を歩く・走る・筋トレする。

この習慣でメンタルが落ちないようにしていくことがおすすめです。

4. 妻の実家でも自分時間を作る

気を使わず、割り切って、朝起きたらランニングに行く。

読書をする、発信活動をする。など自分時間の確保をしましょう。

「自分はこういう人間です。」と理解してもらえると

自分も周りも楽に過ごすことができます。

運動がどうしてもしたくなったので、

妻の実家でYouTubeで筋トレをさせてもらっていました。

スケジュールを決めなかった反省

私が最初に失敗したのは、スケジュールを決めなかったこと。

気づけば、毎日何となく通って、何となく泊まって、帰る…そんな日々が続いていました。

出生後に、赤ちゃんに黄疸が出て、治りが遅く、

妻の実家と病院の距離が近いことから、

1ヶ月検診まで里帰り期間が延長になりました。

この出来事をきっかけに、「このペースだと身体が持たない」と自覚し、

予定をしっかり立てるようにしました。

周囲からのアドバイスは「いいとこ取り」でOK

育児中は、義両親や親戚、友人からさまざまなアドバイスをもらうことがあります。

ありがたい反面、「うちには合わないな…」と感じることもあるはずです。

そんな時は、すべてを真に受ける必要はありません。

役立つ部分だけ取り入れて、合わない部分は受け流す。

これも立派な対応です。

大切なのは、夫婦で「何を優先するか」をすり合わせること。

パパとママが同じ方向を向いていれば、

外からのアドバイスに振り回されることはありません。

日々の中で、奥さんとよく話し合い、

お互いが納得できる方法を選んでいきましょう。

罪悪感をなくすための考え方

「育休中はずっとそばにいるのが正解」と思い込みがちですが、

それは必ずしも正しくありません。

むしろ、自分のエネルギーを守ることが結果的に家族のためになります。

無理をして疲れた顔を見せるより、

しっかり充電して笑顔で会いに行く方が、

妻も赤ちゃんも安心できます。

まとめ|育休は距離感の調整がカギ

育休はマラソンのような長期戦です。

特に内向型パパは、距離感の調整が持続のカギ。

自分のペースを守りながら、

家族との時間を大切にすることで、より豊かに過ごせます。

「毎日行かなきゃ」を手放し、

自分も家族も笑顔でいられる育休にしていきましょう。

コメント